7月10日,土耳其总统埃尔多安签署命令,批准将伊斯坦布尔圣索菲亚教堂改为清真寺,并特意选择在24日(周五主麻大礼)进行首次穆斯林礼拜活动,教堂内外有数千人参加了礼拜,埃尔多安也亲自出席。埃尔多安此前还曾宣称“只有穆斯林青年才是土耳其的真正后裔”,土耳其是“单一宗教”国家。这些言行不仅引起人们对土耳其伊斯兰复兴运动的担忧,更让人想起曾经是伊斯坦布尔重要组成部分的非穆斯林社会和文化,百年来一直被边缘化和压制的命运。

今天的伊斯坦布尔呈现出地地道道的伊斯兰城市景象,其实不用上溯多么遥远,在20世纪初这里还是穆斯林和非穆斯林平分秋色的地方。根据帝国末期官方和各宗教团体的统计,全城人口约100万,其中穆斯林人口大约45万,信仰东正教的希腊族人口约25万、亚美尼亚人口约20万,犹太人约5万,还有数万西欧侨民。穆斯林作为统治者主要聚集在金角湾西北侧旧城法提赫(Fatih)的核心区域,以及较为落后的亚洲部分;而旧城的边缘地带和发达的新城贝伊奥卢(Beyoğlu),居民则以非穆斯林为主。所以,称非穆斯林社区为伊斯坦布尔的“另一半”,无论是在人口、还是在规模上都没有丝毫地夸大。

然而,在百年以来以“土耳其化”为中心的民族国家建构中,那些符合民族历史叙事的清真寺和帝国宫殿,在国家力量的呵护下愈发熠熠生辉。而同样灿烂多彩的希腊人、亚美尼亚人、犹太人和其他非穆斯林群体的社区、教堂纷纷走向凋敝和消亡,并且被有意或无意地从历史记忆中淡忘。

作为多元世界中心的伊斯坦布尔(1453-1914)

奥斯曼帝国虽然以武力征服著称,但是其统治却相当宽容。帝国政府体系的重要官员对非土耳其人敞开,比如1453到1704年的116任大维齐尔(Grand Vizier,相当于首相)中只有18位是土耳其人,其余则是希腊人或来自巴尔干基督教家庭的德夫希尔梅(Devşirme,宫廷近卫)。得益于开放的统治政策,作为帝国首都的伊斯坦布尔逐渐汇聚了帝国乃至整个近东的精英。

另一项重要的政策是“米勒特制”(Millet),帝国扩张中征服了大量的基督教民族(占总人口的40%以上),帝国并没有像其他伊斯兰王朝那样强迫被征服者改宗,而是采取了尊重和承认现状的做法,允许这些非穆斯林民族,依据宗教信仰来建立自治组织米勒特。苏丹任命的米勒特领袖代表帝国管理米勒特内的臣民,米勒特享有处理宗教世俗事务的自由,以及征税权和司法权。由君士坦丁普世牧首领导的东正教米勒特人数多达1000万,在帝国重心欧洲部分,其人数要比穆斯林多得多。1461年,奥斯曼帝国苏丹还允许成立了亚美尼亚格里高利教(东正教的一派)米勒特,由君士坦丁亚美尼亚主教领导,在帝国晚期其人口数量约150万左右,教堂1600余座。

伊斯坦布尔最重要的非穆斯林群体是希腊人。希腊人原本是伊斯坦布尔这片土地的主人,君士坦丁堡陷落后,奥斯曼帝国对希腊人相当礼遇,颇似蒙元和满清对汉族士大夫地位的承认,他们享有崇高的经济和文化地位,在政治上也拥有相当的势力,是帝国的第二大股东和重要的“管理合伙人”。尤其是17世纪晚期以后,夹杂着帝国奥斯曼统治阶层衰落、西方对奥斯曼影响增强,以及国际贸易越来越发达等因素,欧洲文化背景的希腊人的地位越来越高。

希腊人聚居在法提赫西北部的法纳尔(Fener,亦做Phanar )。这里兴建了众多东正教堂,包括蒙古圣玛利亚堂、保加利亚圣斯德望堂、圣乔治主教座堂(君士坦丁普世牧首驻地)以及众多教会学校,其中包括希腊正教最高学府的正教学院(被希腊人称为Great School of the Nation——“国家大学校”)。这里形成了与法提赫宫殿—巴扎附近截然不同的欧洲东正教文明的风貌,而居住在这里的希腊族上流人物被称为“法纳尔人”(Phanariots)。

法纳尔社区的一所希腊东正教修道院,现在已经被改为清真寺。摄影:王明远

17世纪晚期以后,“法纳尔人”逐渐控制了地中海东部内部航运和奥斯曼帝国与西方的贸易,今天希腊发达的航运产业基础就来自于奥斯曼帝国时期。19世纪中期,远在英国的恩格斯也能深深感受到希腊商人的影响力,他说:“这一种贸易和整个黑海贸易的意义究竟有多大,可以在曼彻斯特的交易所里耳闻目睹,在那里,皮肤黝黑的希腊商人越来越多,他们开始起着越来越大的作用。”(《在土耳其的真正争论点》)

“法纳尔人”还长期充当奥斯曼帝国和欧洲诸国的中间人,把持帝国的外交。奥斯曼帝国甚至把多瑙河地区的土地交给“法纳尔人”管理,从1711年开始,位于今天罗马尼亚的瓦托几亚和摩尔达维亚公国中的大公都由“法纳尔人”担任,希腊语成为这两个公国的第二语言和学校、教会通用语言,在罗马尼亚历史中,1711年至1821年被称为“法纳尔时代”(Phanariotes)。19世纪初,阿里帕夏统治的西巴尔干地区,希腊语也成为宫廷语言。

在金角湾的对岸,近代发展起来的新城贝伊奥卢,更体现了帝国的多元色彩。贝伊奥卢主要居民分别是亚美尼亚人、希腊人、犹太人和“黎凡特人”。亚美尼亚人在商业中心塔克西姆(Taksim)和卡拉柯伊(Karaköy)都形成了社区,仅仅加拉塔和佩拉方圆数公里内就有十多家亚美尼亚人教堂。亚美尼亚人的精英群体“阿米拉”(Amira),对帝国的经济、政治和文化拥有广泛影响力。伊斯坦布尔最有影响力的40家银行中,12家属于亚美尼亚人,12家属于希腊人,8家属于犹太人,而土耳其人仅拥有1家。此外,亚美尼亚人在建筑、医学和艺术方面也有重要的地位,帝国晚期建设的新皇宫多玛巴切宫就是亚美尼亚裔建筑世家Balyan家族设计的。

长期作为伊斯坦布尔第四大族裔的犹太人也是贝伊奥卢的重要族群。伊斯坦布尔的犹太人主流是来自西班牙的、躲避宗教迫害的赛法迪犹太人(Sephardi Jews),鼎盛时期,犹太占伊斯坦布尔总人口的10%左右(5-7万),在16世纪,伊斯坦布尔一度成为世界上犹太人最多的城市。到一战之前,加拉塔附近有3万多犹太人,20多家犹太教堂。加拉塔附近的著名旅游景点卡蒙多阶梯(Camondo Steps)就是由犹太人亚伯拉罕·所罗门·卡蒙多(Abraham Salomon Camondo)建造的,他是奥斯曼近代银行业的奠基人,同时他还负责建立了伊斯坦布尔市政局,也是城市基础设施的近代化的奠基人。

加拉塔附近黎凡特人社区的罗马天主教堂,这座教堂的历史最早可以追溯到1475年,是由在伊斯坦布尔的威尼斯商人所修建,后来几次毁于火灾,最近一次重建发生在1841年。摄影:王明远

另外,伊斯坦布尔一直有数量不小的欧洲侨民,他们被称为“黎凡特人”(Levantines,有时候还被称为“法兰克人”)。黎凡特人以意大利人最多,在20世纪初的数量为12000-14000人(Alessandro Pannuti,2004),其次是法国人、英国人和德国人。他们拥有至少5座天主教堂、3座新教教堂、2座英国国教教堂、1座法国天主教徒和1座俄罗斯东正教教堂。其中,最大的是始建于1725、重建于1906年的安东尼堂,可以容纳数千人礼拜,教皇若望二十三世就曾经长期在这个教堂布道。

伊斯坦布尔的多元文化是展示奥斯曼帝国普世主义统治思维的最好窗口:只要承认土耳其人苏丹的统治权威,任何宗教和文化的民族都有发展的机会。这个时期的伊斯坦布尔不仅仅是伊斯兰教最高领袖哈里发所在的城市,也是东正教的教权和学术中心,还曾经一度是全世界犹太人最多的城市和塔木德出版中心(15世纪末-17世纪初)。互为仇雠的伊斯兰教、基督教和犹太教在伊斯坦布尔实现了长期的和平繁荣,这是世界历史上不曾有的。在近代纽约成为国际都会之前,伊斯坦布尔是一直是世界上族群和文化最多元的城市。这正是伊斯坦布尔长期的魅力所在,到访这里的拜伦、戈蒂耶和福楼拜无不被它折服。

伊斯坦布尔的血腥“净化”(1914-1922)

伊斯坦布尔何以告别国际都会,成为土耳其人的伊斯兰城市?学界习惯归咎于19世纪晚期以后土耳其民族主义对非穆斯林群体的排挤和屠杀。然而,土耳其民族主义的产生,直接原因是欧洲列强压迫,更是俄罗斯和奥匈对巴尔干穆斯林迫害的结果。所以,伊斯坦布尔的“土耳其化”,可以说是基督徒的民族主义和穆斯林的民族主义相互刺激的结果。

法国大革命后,帝国境内的基督教民族先后产生了民族主义意识,首先是希腊人,继而是巴尔干斯拉夫民族和亚美尼亚人。面对境内高涨的具有独立倾向的民族主义,1839年开始的坦齐麦特运动(Tanzimat,“改革”)和随之兴起的“奥斯曼主义”思潮,寄希望于给予穆斯林和非穆斯林平等的权利,以增强非穆斯林民族对帝国的认可,共同结成一个像美利坚民族那样的“奥斯曼民族”。

然而,“奥斯曼主义”的宽容并没有阻止基督教民族的独立运动。并且在1878年以后风起云涌的独立战争和两次巴尔干战争期间,出现了大肆迫害和驱逐穆斯林的现象,涌入安纳托利亚的难民数以百万计,很多省份穆斯林人口增长50%以上。另一方面,主张奥斯曼近代化改革并没有给穆斯林带来好处,反而非穆斯林民族的精英成为最大受益者,恩格斯在《土耳其问题》一文中说:“斯拉夫(指巴尔干民族)的和希腊的资产阶级才是真正渗入这个国家的任何一种文明的真正支柱。这部分居民越来越富,影响越来越大,而土耳其人则越来越被挤到后面。假如土耳其人不是垄断了民政军政的官职,那么很快就会完全看不到土耳其人了。”

在这种情况下,强烈民族主义色彩的“土耳其主义”开始登场,他们主张帝国只有在讲土耳其语的穆斯林基础上才能生存下去,基督徒和阿拉伯人要么接受同化,要么被剔除在外。尤其是1908年青年土耳其党人的“团结与进步委员会”执政后,“土耳其主义”已经成为越来越多统治阶层的共识。而实现“土耳其化”的手段,团结与进步委员会已经意识到采取和平的方式不能实现,必须诉诸武力解决。正如当时的英国驻伊斯坦布尔的大使劳瑟爵士评论的那样:“(团结与进步)委员会放弃以任何以同情和宪法方式将非土耳其分子奥斯曼化的想法……而他们目前所执行的‘奥斯曼化’的政策,无异是把非土耳其分子放在一个土耳其臼内捣碎。”

由于亚美尼亚人和希腊人在帝国核心部分与穆斯林广泛混居,土耳其主义者认为他们将是对土耳其人国家安全的致命隐患。因此,消除亚美尼亚人和希腊人成为土耳其主义者迫不及待要实现的目标。事实上,在哈米德二世时期土耳其民族主义者就在有组织、有计划屠杀亚美尼亚人,1896年亚美尼亚人武装占领奥斯曼银行后,仅仅在伊斯坦布尔就有6000多人遭到杀害,又经历了1909年屠杀后,到一战爆发前,伊斯坦布尔的亚美尼亚人已经比1880年代减少了近10万。

1915年帝国议会通过了《驱逐和重新安置法》(Relocation and Resettlement Law)授权军警迁徙流放一切危害国家安全的少数民族人士,将种族清洗合法化。先是伊斯坦布尔的2500多名亚美尼亚领袖被杀害,接着安纳托利亚大约60万至100万美尼亚人遭到屠杀。到1923年,土耳其全境仅剩下不到7万亚美尼亚人,伊斯坦布尔大规模的亚美尼亚社区不复存在,同时,作为伊斯坦布尔经济重要统治者的亚美尼亚人的财富也被剥夺殆尽。据1919年的巴黎和会统计,大屠杀给亚美尼亚人带来的经济损失共19.4亿金法郎或42亿美元,约是当时世界首富洛克菲勒财富的3倍。

希腊人也因1910年代至1920年代接连的动荡被清除,首先是第一次巴尔干战争中对色雷斯地区希腊人的驱逐,接着是《驱逐和重新安置法》对希腊人的杀害,再而后是希土人口大交换。1820年代的希腊独立战争并没有改变希腊人的分布状态,到20世纪初,希腊第一共和国人口只有80万,而奥斯曼帝国内的希腊东正教徒仍有200多万,多数希腊正教教徒更愿意留在宽容的奥斯曼帝国,全球希腊文化的中心不在雅典,而是在伊斯坦布尔。但是到1920年代以后,土耳其安纳托利亚已经没有什么希腊人,仅在伊斯坦布尔剩下数万。

在战争和国际冲突的激荡背景下,从1914年到1923年,在短短9年内,伊斯坦布尔人口就实现了“穆斯林化”,即使那些没有遭受清洗的非穆斯林群体(比如黎凡特人)也因血腥动荡而离开这里。这时候,安纳托利亚的非穆斯林已经非常微不足道(从22%降至不足1%),即使是土耳其境内种族最多元的伊斯坦布尔也已经从种族上“净化”为土耳其人的城市,1923年的穆斯林已经占据了城市人口的75%左右。这也意味着,一千六百多年时间里长期作为世界都会的伊斯坦布尔从此消失,赖以影响世界的文化、宗教和族群纽带也不复存在,代之而起的伊斯坦布尔虽然人口是以前的十几倍,但终究只是个影响力有限的国家中心城市。

位于法纳尔的希腊正教学院,这所建筑于19世纪晚期由希腊商人赞助修建,被誉为当时伊斯坦布尔的“第五大城堡”,也是当时伊斯坦布尔第二大学术机构。1923年后长期被关闭,如今仅剩下21名教师和少数学生。摄影:王明远

彻底死亡的非穆斯林社会(1923年以后)

不过,发生在“一战”前后的种族清洗行动,并没有彻底消除伊斯坦布尔非穆斯林社会的力量,各个民族受损程度也不一,最轻的是犹太人,几乎没有受到冲击,而最严重的是亚美尼亚人。土耳其共和国成立前后,非穆斯林依然在控制着伊斯坦布尔的商业,比如在1922年,该城的1413家餐厅中,只有97家属于土耳其穆斯林。非穆斯林社区的彻底败落发生在看似更温和的土耳其共和国时代。

1923年土耳其共和国成立以后,宪法上明确承认了各民族的平等和自由,终止了针对非穆斯林的暴力行动。并且,土耳其民族主义者构建的是一个世俗化的社会,伊斯兰教教士势力也受到政府大力压制。这些都貌似给非穆斯林创造了更公平的社会环境,然而,非穆斯林要在新的民族国家立足实则是愈发艰难。因为,土耳其民族国家建构的基本意识形态已经决定了非穆斯林们受排挤的命运

其一,土耳其共和国的很多创始者们本来就与青年土耳其党有千丝万缕的联系,他们都是坚定的“土耳其主义者”,“土耳其化”仍是建立新的国家的第一要务。当时的土耳其总理伊诺努(后来接任凯末尔担任总统)在国民大会宣称:“我们是单一民族成分的国家,我们应该想尽一切办法将居住在我们祖国上的所有人土耳其化。”“对于那些反对者,我们要进行打击和驱逐”。以土耳其人为主的新的民族国家和现代化的国家机器,要比奥斯曼帝国时期更有力推行“土耳其化”政策。

其二,土耳其的民族的建构是建立在宗教基础上的。“土耳其人”的判断标准,不是采用民族主义常用的以语言为标志的做法,而是以宗教划分。那些世世代代生活在安纳托利亚、讲土耳其语的希腊东正教徒被当做“希腊人”遣送到希腊,而来自巴尔干和阿拉伯的穆斯林,则被认为是土耳其人。实际上,波斯尼亚、塞尔维亚的穆斯林与安纳托利亚穆斯林之间的文化差异,要远远大于世代居住在这里的希腊人、亚美尼亚人与他们的差异。宗教信仰也被标注在身份证上,只有穆斯林才被称为“土耳其人”,而那些非穆斯林只能称作“土耳其公民”。

因此,在某种程度上可以说,现代土耳其国家的肇造就是建立以非穆斯林为“假想敌”的基础上的,如果不能消除在经济和文化上仍具有优势地位的非穆斯林的影响力,民族国家的建构也就不可能完成,政治家和执政党只有通过打压非穆斯林才能获得政治支持度以及凝聚土耳其人的团结。为此,土耳其共和国采取一系列政策全面消除非穆斯林的经济力量和文化力量。

第一是文化上的“土耳其化”政策。1920-30年代,政府先后推行姓名法、土耳其语运动等促使非穆斯林的“土耳其化”,消除长期以来保留的文化特征。从1927年到1935年,由于担心遭受政府的制裁,讲希伯来语的犹太人从84%下降到54%,到“二战”以后,全世界各地犹太人纷纷移民以色列,其中来自土耳其的犹太人已经是母语水平最差的群体之一。希腊和亚美尼亚东正教徒也开始用土耳其语讲道,他们还成立了土耳其基督教徒主义协会,促使基督徒土耳其化,并关闭了大量民族学校。

第二是职业上对非穆斯林的全面清除。1926年通过的《公务员法》禁止非土耳其穆斯林成为公务员,1927年又出台法令,规定外国公司除了经理和副经理之外,雇员必须全部是土耳其人。1932年的“2007号法令”又对非穆斯林的职业做了进一步限制,他们不得从事股票交易、银行、律师、中间商、医生、音乐家、摄影师、建筑师等30多种职业,这些职业都是当时伊斯坦布尔收入比较高的行业,也是长期以来非穆斯林所擅长的领域,这个法律其实是关闭了非穆斯林专业人士的生路。

第三是对非穆斯林的财产剥夺,其中最显著的1942年的财富税(Varlık Vergisi),本税种依据是否为穆斯林划定不同的征税标准,非穆斯林族群不到全国总人口的2%,却缴纳了93%的税款。这次征税总额达3.24亿里拉(按照购买力计算约合今天的100多亿美元),相当于1942年土耳其国家预算的80%。对非穆斯林的杀鸡取卵式的重税政策,导致希腊人、亚美尼亚人和犹太人的企业纷纷倒闭,而政府趁机将这些财产低价拍卖给穆斯林。这个政策根本上摧毁了非穆斯林在伊斯坦布尔的经济优势,伊斯坦布尔在经济上也实现了“土耳其化”。

对非穆斯林社会的最后一次沉重打击是1955年的“9月事件”。1920年代希土人口大交换后,仍有7-10万希腊人留在伊斯坦布尔,法纳尔依旧是以希腊人为主的社区。1955年希土之间爆发塞浦路斯冲突后,在政府的纵容下,9月6日至7日,土耳其民族主义者首先开始袭击希腊人的社区,继而攻击对象扩大到亚美尼亚人、犹太人,整个骚乱中5000多家商店、110家酒店、73家教堂被砸毁,11人死于暴力。1964年,希土再次爆发塞浦路斯冲突后,土耳其下令驱逐持有希腊护照的居民,伊斯坦布尔希腊人锐减到2000左右。其他非穆斯林群体也在这两次事件中大量迁徙到国外,犹太人减少了七成,亚美尼亚人减少了四成,意大利和法国人减少了三成。可以说到1964年以后,非穆斯林已经在伊斯坦布尔完全边缘化,没有什么影响力了。

1960年代以后社会又出现了新的变化,土耳其伊斯兰教的势力逐渐抬头,东正教、犹太教的处境却在世俗政府和伊斯兰教双重压制下处境更艰难。土耳其的《民法》和《基金会法》长期不承认非伊斯兰教教会拥有法人地位,因此也就不能合法持有财产,屡屡出现教堂被改为清真寺、教会的慈善机构被政府占用的事情。基督教还一直被禁止设立新教堂,并且无法享受清真寺的水电费优惠政策。尤其是本世纪埃尔多安执政后,针对非穆斯林和非伊斯兰教的歧视性行为,意味着对非穆斯林社会的排斥主义的长盛不衰。

今天的非穆斯林社区已经衰落不堪了。曾经长期作为伊斯坦布尔二大族裔的希腊东正教徒和他们的文明,几乎被从这片土地上抹去,法纳尔已经没有那些优雅的希腊精英,沦为那些来自偏远地区劳工的聚集地。山下的君士坦丁普世牧首宗座教堂俨然是淹没在穆斯林文明中的一个孤岛,只能遥控希腊北部和北美洲的一些教会。亚美尼亚人仅剩下5万左右,他们不再是独立大街豪宅的主人,多数居住在城市西郊的Bakırköy(机场附近),从事中低层工作;犹太人数量仅剩下2.2万左右,半数以上的犹太教堂已经被废弃,多数开放的教堂也都是季节性的。非穆斯林占城市人口的比重已经降到不足1%,在这一个世纪里,非穆斯林丧失的不仅是人口的地位和财产,还有在这个伊斯兰城市发展文化的“合法性”,当下的伊斯坦布尔的非穆斯林社区已经处于“文化灭绝”的边缘。

尤其是在近些年来土耳其国内伊斯兰主义复兴的语境下,这些非穆斯林在仅剩的文化空间里,也都小心翼翼地做人,除了要面对歧视,还要提防愈发频繁的恐怖袭击(1986年2003年针对犹太教堂的恐怖袭击分别造成22人和23人死亡,君士坦丁牧首的住所也曾经遭受炸弹袭击)。2018年我访问伊斯坦布尔最大的犹太教堂和平谷会堂期间,正值美国宣布将驻伊斯兰大使馆迁到耶路撒冷,引起伊斯兰世界新一波的仇恨犹太人情绪,和平谷犹太会堂大门紧锁,附近军警荷枪实弹加以保卫。去参观隔壁的犹太纪念馆也颇不受欢迎,敲门许久,在经历严格安检后才被允许入内,非穆斯林对外界恐惧和抵触的状态可见一斑。

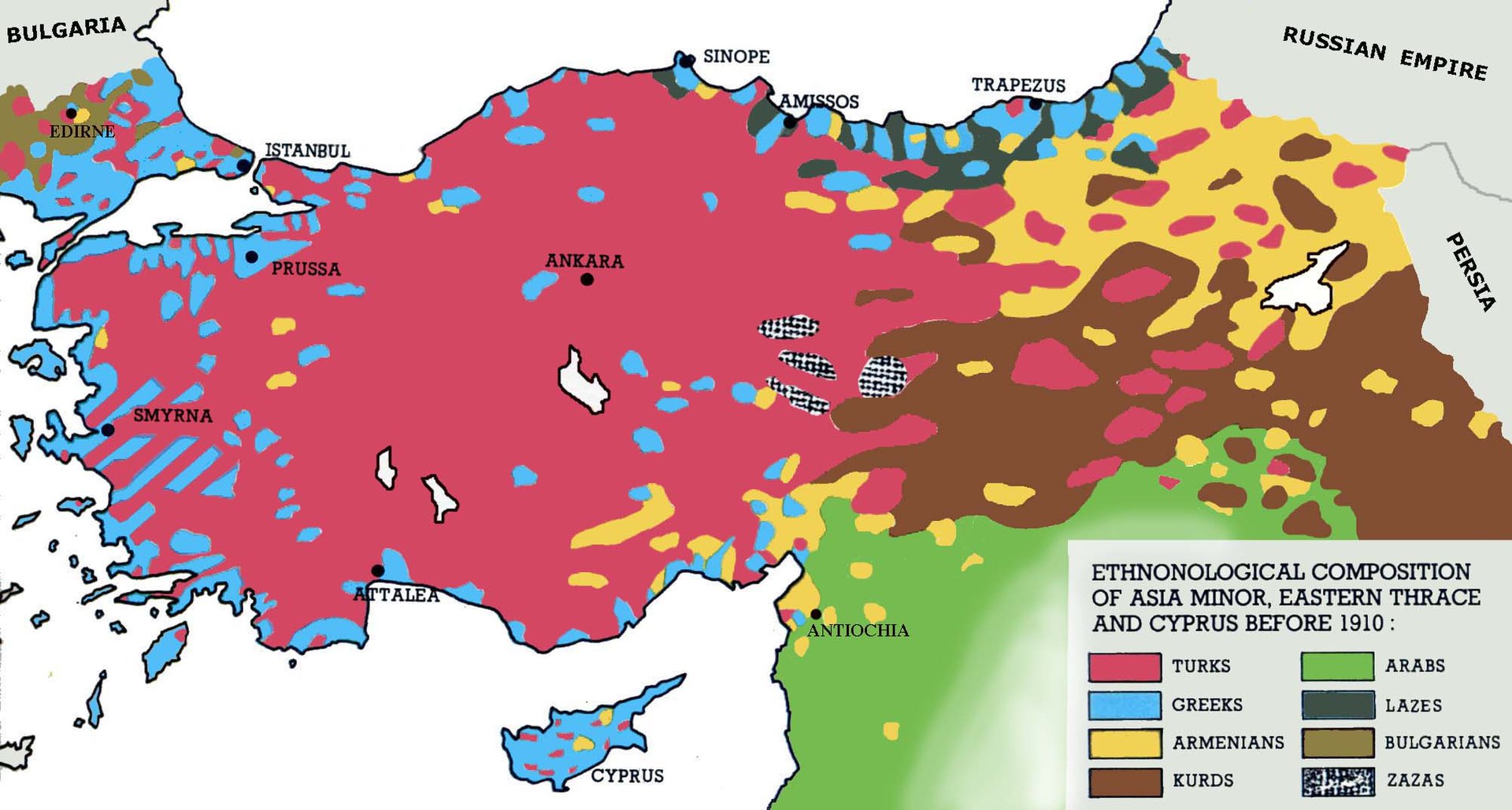

1910年奥斯曼帝国核心部分的民族“马赛克拼图”,如今除了信奉伊斯兰教的库尔德人以为,其他民族都基本都消失。图片The Genocide of the Ottoman Greeks 1914-1923,第15页。

结语

百年来的伊斯坦布尔“土耳其化”的历史向我们展示了20世纪历史发展的另一面——这个世纪不仅发生着全球化,在很多地方也发生着“民族化”和逆全球化,它们发生在伊斯坦布尔、开罗、巴格达,发生在很多曾经被殖民的亚非城市。这些城市在古典的或近代的全球化中倍展魅力,然而在20世纪的民族主义主导的历史中暗淡下来。

奥斯曼帝国虽然没有土耳其民族主义史学中说的那么完美,但是从两千多年来近东血腥的宗教和民族冲突史来看,它的普世主义制度的确是一个相当不错的解决方案,在奥斯曼苏丹的统治下实现了长达数百年的和平,这是文明的巨大进步。然而,近代的民族主义撕碎了普世主义下的繁荣,虽然奥斯曼帝国内的多数民族终于建立了独立的国家,但是无论是巴尔干,还是中东,都一直充满血腥的冲突;即使是作为帝国第二大股东、文明水平最高的希腊人独立门户后,也并没有实现独立前期待的繁荣。

历史学家汤因比曾经对这个问题进行过认真的反思,1921年他以记者的身份实地考察希土战争的情况,在目睹了民族主义给安纳托利亚各族人民带来的灾难后,他说“西方政治性民族观念……某种程度上是一种破坏性的力量,尤其是被移植到近东和中东的相异环境中之后”;“这是一种不负责任的颠覆性力量”。汤因比深刻感受到民族主义原则的简单和残酷,开始萌发“文明史观”,指出用“文明”构建国家相较于民族主义的优越性——“文明永远是要把四面八方新鲜的人口力量纳入他们的视野”,并指出“近东与中东都符合这个文明的总体原则”。

从这个意义上讲,古典的伊斯坦布尔是一种符合近东民族和宗教形态的“文明”,这种文明却被民族主义解构了,生活在这里的各个族群最后走向撕裂、走向相互猜忌、走向厮杀,凡是不符合“伊斯兰”和“土耳其”的元素都失去生存和发展的机会,对于“土耳其主义”者来说是胜利,对于“文明”来说却是一个巨大的遗憾。

参考文献

1.刘易斯:《现代土耳其的兴起》,商务印书馆,1982.

2.斯坦福·肖:《奥斯曼帝国》,青海人民出版社,2006.

3.鲁本·麦肯扬、霍瓦尼斯·霍瓦尼辛:《土耳其的少数民族政策——以亚美尼亚人为例》,选自郭长刚主编《全球学评论》(第2卷),商务印书馆,2015.

4.汤因比:《文明的接触:希腊与土耳其的西方问题》,上海人民出版社,2019.

5.Alessandro PANNUTI. Istanbul’s Italian Levantines Among the Other Non Muslims,2004.

6.Ali Satan. Armenians in the Treaty of Sèvres,http://turksandarmenians.marmara.edu.tr/en/armenians-in-the-treaty-of-sevres/

7.Richard Edward Antaramian. In Subversive Service of the Sublime State: Armenians and Ottoman State Power(1844-1896)

8.Justin McCarthy. Muslims and Minorities: The Population of Ottoman Anatolia and the End of the Empire.New York University Press,1983.

9.联合国大会:Elimination of all forms of religious intolerance(Turkey), 2000.

10.G. Jenkins. Political Islam in Turkey: Running West, Heading East? Palgrave Macmillan, 2008.

11.Charles King. Midnight at the Pera Palace: The Birth of Modern Istanbul, W.W.Norton & Company, 2015.

12.Bedross Der Matossian. The Armenian Commercial Houses and Merchant Networks in the 19th Century Ottoman Empire