惟读书则可变化气质

——曾国藩

1937年“七七”事变后,北大、清华、南开三所国内名牌大学南迁到古城长沙,联合组成“长沙临时大学”,简称“长沙临大”,是为“西南联大”的前身。

“长沙临大”校址——湖南圣经学院

1937年“七七”事变后,在日本鬼子铁蹄的践踏下,中华大地硝烟弥漫,满目苍痍。根据国民政府指令,北大、清华、南开三所国内名牌大学不得不南迁到古城长沙。当时的校总部就设在长沙市韭菜园圣经学院内(今省政府二院),合组成长沙临时大学。这个校名是南开大学校长张伯苓、清华大学校长梅贻琦和北京大学校长蒋梦麟三位校长在南京教育部开会时商量确定的。当时的教育部头头们认为抗日战争不会太久,也许一年半载,故以“临时大学”命名,一切都是做临时打算。

1600多名来自北大、清华、南开三校的师生经过长途跋涉陆续到达长沙后,其中朱自清、闻一多、陈寅恪、冯友兰、金岳霖、潘光旦、吴有训、顾毓琇等一批教授最早赶到。

“长沙临大”各学系教授会主席一览表

1937年10月25日,长沙临时大学正式开学。可遗憾的是,报到的学生仅1452人,不到三校原有学生总数的一半。其中,北大学生342人,清华学生631人,南开学生147人,新生和借读生232人。文学院设在离长沙100多里的南岳,工学院三、四年级在湖南大学借读,理学院和法商学院学生住在协操坪的旧营房内。当时社会上很多人对这个新成立的临时学府表示怀疑:不但在物资上丧失了原有的优势,更担心三校各有不同的传统作风,能不能合作办得下去。

其实细究起来,三所名校“异不妨同”,有着长期合作的思想基础。北大在文史哲方面特别优越,而清华的若干文史哲学科不亚于北大。清华在理科方面特别发达,而北大的若干理科不亚于清华。南开以经济研究所特别知名,而北大、清华在经济理论方面都不亚于南开。另一方面,三校有“山、海、云”之称,意即南开稳定如山,北大宽容如海,清华智慧如云。各有特色,但都有着浓郁的现代学术自由、兼容并蓄的好学风。

为了增强“临时大学”的社会影响力,校方邀请了一批社会名流来校讲演。这些人物包括湖南省政府主席张治中、大公报总编张季鸾、国民党高级将领白崇禧和陈诚、前中共总书记陈独秀以及毛泽东的老师徐特立等,他们的演讲既深受学生欢迎,又产生了广泛的社会影响。

三校百余名教授“辞却了五朝宫阙”北平,“暂驻足衡山湘水……便一成三户,壮怀难折”(西南联大校歌)。他们不是战时古城的难民过客,而是抗战烽火中的文化传人。南岳文学院院长冯友兰在《怀念金岳霖先生》一文中说:

从表面上看,我们好像不顾国难,躲入了象牙之塔。其实,我们都是怀着满腔悲愤无处发泄,那个悲愤是我们的动力……金先生的《论道》和我的《新理学》,都是在那里(南岳)形成的……有人问:为什么要用这个陈旧的名字?金先生说:使为了让它保留一点中国味。那时,我们想,哪怕只是一点中国味,也是对抗战有利的。

“临大”南岳文学院容肇祖教授曾以3首绝句概述了文学院教授们对抗战的态度。其一说:

久旱苍生望岳霖(金岳霖先生),

谁能济世与寿民(刘寿民先生)?

其二说:

养士三千江上浦(浦江清先生),

无忌何时破赵围(柳兄忌先生)?

其三说:

从容先着祖生鞭(容肇祖先生自称),

未达元希扫虏烟(吴达元先生)。

南京失守后,京沪汉奸粉墨登场,汉渝亲日派和恐日派大唱投降论调。这时正如清华马文珍先生所说:

南京炮火震汉湘,吴楚东南半壁亡。

江山万里轻抛弃,巷尾街头议战降。

临时大学政治系浦薛凤教授见此情景,曾在课堂上大书“火烧到眉毛尖上来了!”并引用两句唐诗说:“汉儿尽说胡儿语,却向城头骂汉儿!”表达了他对投降派的愤恨。

国难当头,灾难不断。1937年11月12日上海沦陷,一个月后的12月13日南京又相继沦陷……消息传到长沙临时大学,群情激愤,在校学生1067人举行抗日誓师大会,不少同学泪水沾巾,纷纷要求上前线杀敌。临时大学党支部及时组织40多人参加“湖南青年战地服务团”。地下党员熊向晖、许建国、张华俊组成领导小组,傅国虎率领一个小队,池际尚率领女生队,前往陕西凤翔一带,从事抗日宣传、民众组训、军队教育、社会服务等工作。在“临大”南岳文学院的长沙籍学生张生力等获悉南京失守的消息后,坐立不安,无心读书,邀集4名同学组成奔赴前线小分队。因无路费,曾向学校的教师募捐。朱自清先生家庭负担较重,仍带头捐了款。12月14日下午出发前,文学院专门开了欢送会。张生力在会上说:“我们不是茫茫然而来,也不是茫茫然而去,而是要奔赴坚持抗战的地方去!”他们5个人坐火车到达长沙后,即去找八路军驻湘通讯处要求开介绍信奔赴延安。通讯处主任王凌次接待了5个学生,当时把张生力留在长沙协助周立波办《抗战日报》,其他4位同学通过沿途地下党组织联系护送往延安。

“七七”事变前,北大有地下党员46人,清华有地下党员42人,进入长沙临时大学后的北大党员只有吴磊伯、关士聪、张生力(张干胜)等6人,清华党员只有丁务淳(周宏明)、吴继周、郭见恩等12人。临时大学吸收了一批积极分子入党,其中有宋平、池际尚、赵石等9人。当时,长沙市总共只有地下党员50多人,其中临时大学的党员占了一半多。临时大学党支部成立于1937午10月,丁务淳任书记,吴继周、郭见恩任支委,这是长沙市抗战期间文教系统成立最早的党支部,也是战斗力最强的党支部。这个党支部为了团结湖南大学、湘雅医学院、民国学院组成抗日救亡阵线,曾由支委吴磊伯负责筹建长沙市大学生抗敌救国联合会。为了纪念“一二·九”运动两周年,曾由支委郭见恩动员长沙市各校学生参加临时大学举行的讲演会。

1937年11月,湖南文化界抗敌后援会成立党支部时,第一任党支部书记是由临时大学党支部书记丁务淳担任的。湖南文化界抗敌后援会组织的“伤兵服务团”和“难民工作团”,都建立了党小组,在其领导下的读书会、时事研究会、戏剧社、歌咏队等共有30多个单位,成为湖南文化界抗敌后援会的主要阵地。1938年2月临时大学西迁昆明后,留在长沙的丁务淳接任长沙市委书记,吴继周出任长沙市委组织部长。

1938年元旦,长沙市各团体举行抗敌宣传大会,临时大学剧团在天心阁、经武路、中山路、教育会坪,演出了街头话剧《疯了的母亲》,后又在“民众俱乐部”和“青年会”演出了《暴风雨的前夜》,冲破了长期沉寂的长沙剧坛。长沙市第七难民收容所所长黄绍湘是清华学生,他组织了一个“难民剧团”,在临时大学剧团的帮助下,演出了《中华民族的子孙》《血洒晴空》《后防》等剧目,收到了良好的宣传效果。长沙临时大学当时在长沙十分活跃,不少学生参加了“学抗会寒假工作团”组织的“晨呼队”。他们黎明即起,奔赴市内几条主要街道,首先高唱救亡歌曲,然后齐声连呼口号;“我们不要忘记伟大的南京!”“我们不要忘记敌人的凶暴行为!”“我们不要忘记死难的将士和同胞!”“同胞们,赶快起来,挽救中华民族的危亡!……”歌声、口号声此起彼伏,划破了古城长沙黎明的长空。

1938年2月,春节刚过,曾由南京迁到长沙的金升美玉茶庄的交辎学校(后改名为陆军机械化学校)提出告示:招收第二期技术学员81人,临时大学机械系主任庄前鼎动员同学去报考,并承诺清华可以给他们保留学籍,将来可以复学。临时大学还派戴中孚、陈继善两位老师去教机械设计、汽车工程、内燃机等课,清华承认这些课程的学分。这样一号召,清华机械系11级23位同学中只有5位去了昆明,18人考入了交辎学校,其中有章宏道(章文晋,后任外交部副部长)、李智汉(李汇川,后任外交部研究室副主任)、吴仲华(后为国际叶轮机械三元流动理论创始人)。清华电机系11级考入交辎学校的还有苏有威(苏哲文,后任电力部副部长)等10人。学习6个月后,分配到机械化部队、炮兵部队、红十字会救护总队等单位工作。第一期毕业的清华机械系10级学生张厚英(张自清,女,后任机械工业部司局长),留在交辎学校担任地下党支部书记期间,中共湖南省工委军事部长聂洪钧曾派张生力与她联系过几次。

第二期毕业的聿宏道、辛智汉、苏有威、何英(原系吴淞商船专科学校学生,后任外交部副部长)等12人分配到二〇〇师(该师驻在湘潭,师长杜聿明)。聂洪钧曾派张生力打入到二〇〇师步兵团第三营担任文书,对这12个地下党员进行内部领导,后因被副营长(复兴社分子)怀疑而离去了。1941年前后,清华10级和11级的同学大都回到昆明西南联大复学了。

随着抗日局势继续恶化,11月12日上海陷落,一个月后的12月13日南京陷落,武汉告急,长沙的局势也越来越危急。教育部通知长沙临时大学准备西迁云南昆明。经过第一学期学习后,1938年2月下旬,长沙临时大学开始西迁昆明。

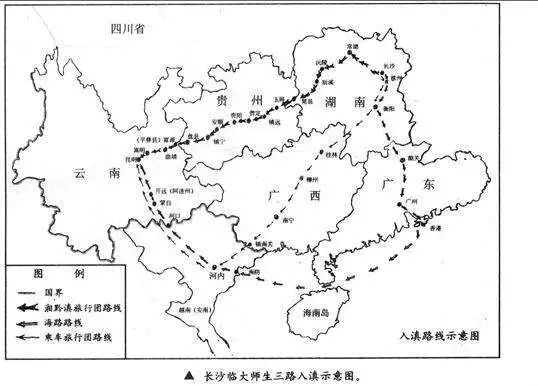

西迁路线之一,是由200多名师生组成的“湘、黔、滇旅行团”,从长沙韭菜园出发,沿湘江坐船到常德,然后步行经湘西的古丈、花垣到贵州的黄果树,继续西行到云南沾益,最后到达昆明。历时68天,跋涉3500余里。

“长沙临大”师生三路入滇示意图

参加步行团的教授只有闻一多、曾昭抡、黄子坚、袁复礼、车继侗等5人。湖南省主席张治中特派中将师长黄师岳为团长,领导这次“长征”。黄子坚教授为副团长,照顾全团生活。身穿长袍、卷起裤脚的闻一多教授,一路上指导学生广泛宣传抗日,进行社会调查,访问民俗,收集民歌。他想到抗战生活的艰苦,决心在西迁途中开始蓄须,不到抗日胜利决不剃须。他对学生说:

屈原的那些爱国爱民的诗篇,是和他长期过着流放生活密切相关的。我们今天读屈原的书,就要走屈原的路。

西迁路线之二,是由长沙坐包雇的长途汽车,经广西南宁、镇南关到达越南的同登,再改乘火车经河内、老街抵达云南蒙自。梅贻琦校长走的是这条路线。

西迁路线之三,是从长沙乘火车经广州去香港,再坐海轮到越南的海防,再改乘火车进入云南境内,走这条路线的大都是经济条件较好的女同学。三路学生齐集到昆明的只有875人。

1938年5月4日开学时,已改校名为西南联合大学。这时,学生宿舍门口贴了一副对联:“前无古人,后无来者”,赞扬长沙临时大学迁校“长征”的胜利。

原标题:抗日战火中的“长沙临大”,原载《文史拾遗》2014年第4期。