视觉设计:魏小默 程向菁菁

视觉设计:魏小默 程向菁菁

引言

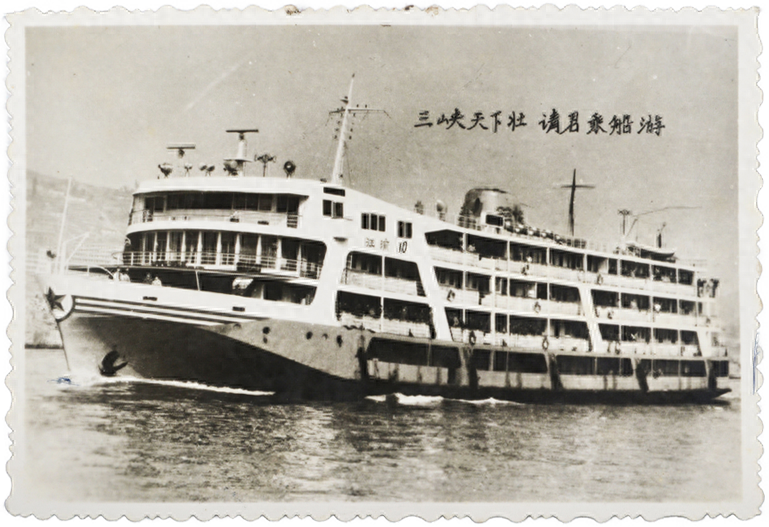

行驶在川江河段的“江渝”客轮,曾是江边小城与外面世界联系的主要工具,一艘客轮,几声笛鸣,串起巴渝的奇峰红叶……在那个车马慢、时光缓的年代,它承载着无数人远行的雀跃、归家的忐忑和犹如江流绵延不绝的乡愁。

▲ “江渝”号客班轮。上海中国航海博物馆供图

▲ “江渝”号客班轮。上海中国航海博物馆供图

时代滚滚向前,曾经风靡一时的“江渝”号逐渐隐入历史烟尘,取而代之的是一艘艘豪华游轮,通江达海,见证着川江航运尤其是三峡工程建成后千里峡江的巨大变化。

川江自古滩险水激

并非天然“黄金水道”

长江是中华民族的母亲河,横贯中国东西,水源条件十分优越,历来是沟通中国东、中、西三大地区的运输大动脉,但它自古滩险水激,算不上是天然的“黄金水道”。

沟通巴蜀与中东部的长江上游段,俗称川江,或称蜀江,一般指四川宜宾至湖北宜昌之间的河段,全长约1030公里。重庆以上的370公里为上川江,重庆以下的660公里称为下川江,下川江流经丘陵和高山峡谷地区落差120米的三峡地区,因两岸山峦夹峙,水流急湍,所以又有“峡江”之称。诗圣杜甫诗云——“高江急峡雷霆斗,古木苍藤日月昏”,描绘的就是三峡的险峻。

▲ 重庆市奉节县拍摄的长江瞿塘峡夔门一带风光。摄影:新华社记者 刘潺

▲ 重庆市奉节县拍摄的长江瞿塘峡夔门一带风光。摄影:新华社记者 刘潺

由于滩险密布,礁石林立,航行极为困难。李白的诗句“蜀道之难,难于上青天”本指陆路,但用于水道亦不为过。史载:“长江上游滩险水恶,明滩暗礁星罗棋布,舟行艰难,失吉无数。”

但不管进出三峡的航道多么艰险,它始终是一条连通中国西南与东部的地理大通道。在相当长的时间内,青藏、巴蜀、云贵的物产,都要借它进入长江下游经济发达地区,并漂洋出海。长江中下游的物产,也要借它进入大西南的广阔市场,繁忙的航道,千帆汇集,商肆林立,文人骚客、商贾走卒往来于此。千百年来,在布满绝地险境的三峡之中,舟楫穿梭、啸声鼓角,留下数不清的故事与传说。

▲ 在重庆市奉节县瞿塘峡拍摄的猴子。摄影:新华社记者 储加音

▲ 在重庆市奉节县瞿塘峡拍摄的猴子。摄影:新华社记者 储加音

上游岷江是苏东坡的家乡。相传苏东坡出川江都要先拜神,出发的时候因为是逆风,船开不动,后来船夫劝苏东坡烧香拜神,果然灵验。拜神拜多了,苏东坡猜度神灵会感到厌倦,便写诗道:“得行固愿留不恶,每到有求神亦倦。”

1980年7月,世纪伟人邓小平从重庆乘船东下,视察长江,对60年前由川江出四川走出国门的情景仍记忆犹新。他在轮船上说,1920年出川去法国留学时,船行到中途坏了,只好改变行程,走陆路出川。看了葛洲坝工程,到达武汉后,邓小平专门研究有关三峡工程建设的问题。他认为:建设三峡工程效益很大,轻易否定三峡工程不好。邓小平实地考察三峡坝址和葛洲坝工程,在三峡工程建设史写下了重要的一页。在他的关怀下,三峡工程的各项准备工作开始加速进行。1982年11月,邓小平在听取准备兴建三峡工程汇报时说:看准了,就下决心,不要动摇。1992年,第七届全国人民代表大会第五次会议通过了《关于兴建长江三峡工程的决议》。1994年,三峡工程开工。

川江的险峻,对以船为生的人更是考验。枯水季节,船只必须通过绞滩通行。那时,船过川江,总要伴着拉纤的纤夫们高亢的号子声,逆水而行,向水而歌。由于航道窄、弯、浅、险,过川江,如同过“鬼门关”,一点儿也不夸张。

受限于航道的艰险,那时虽然有干线船道图、指引航向的航标灯、船用电台等各种助航工具,但实际发挥的作用仍然有限,航行的安全,主要依靠船员的水平与经验。

王嘉玲,长江上的第一位女总船长,被称为“长江女儿”,曾荣获“全国十大女杰”称号。自20世纪90年代初在长江跑船,行船十多年,风里来,雨里去,她已熟悉了峡江里的每一个场镇、每一段河道,每一块礁石、每一块锚地,用她的话来说就是“未有一刻离开过船,离开过江”。可尽管如此,提到川江行船,她还是心有余悸。

1992年8月洪水期,时任“江渝18”号轮船船长的她带船行至巴阳峡。巴阳峡、瞿塘峡等河段最窄处仅60余米,是名副其实的“单行道”。在巴阳峡入口处,船舶舵机突然失灵,船在江中摇摆,如不及时处理将有触礁危险。王嘉玲凭借多年经验,立即引航,冷静指挥,最终避免了一场恶性事故。多年后忆起当年场景,王嘉玲仍觉得历历在目,似乎这份夺命的凶险就在昨天。

叶勇,1988年起就当水手、驾驶员,后担任船长、总船长。现任湖北三峡旅游集团旅游发展事业部党总支书记,曾获评2022年度长江航运十大杰出人物。

▲ 曾担任过总船长的湖北三峡旅游集团叶勇在船舶驾驶室。摄影:黄欣

▲ 曾担任过总船长的湖北三峡旅游集团叶勇在船舶驾驶室。摄影:黄欣

提到早年行船的经历,这位52岁的船长