禁烟节暇赏幽闲,迎奉倾心乐贵颜。

燕语雕梁声猗狔,鹦吟绿树韵间关。

为安家国千场战,思忆慈亲两鬓斑。

孝道未能全报得,直须顶戴绕弥山。【11】

禁烟节暇赏幽闲,迎奉倾心乐贵颜。

燕语雕梁声猗狔,鹦吟绿树韵间关。

为安家国千场战,思忆慈亲两鬓斑。

孝道未能全报得,直须顶戴绕弥山。【11】

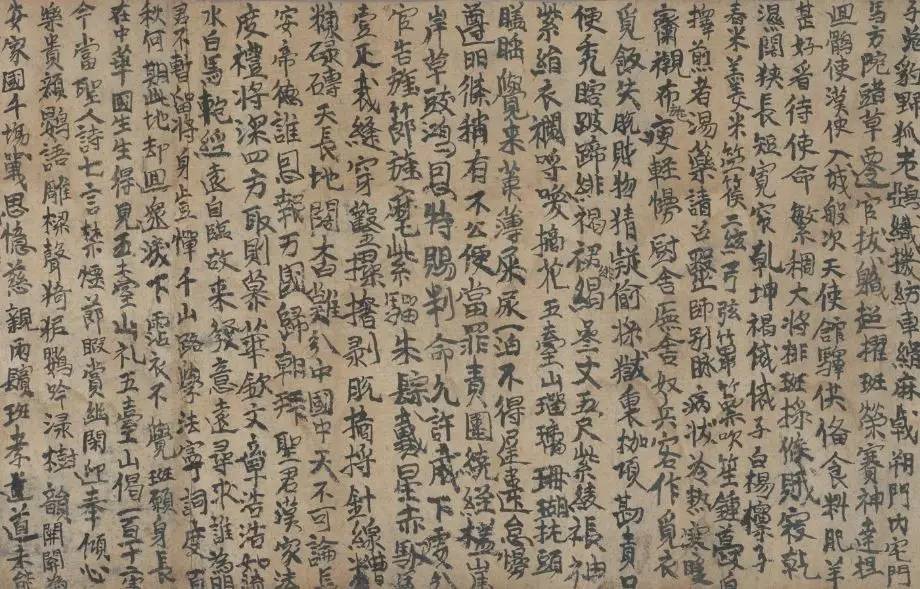

此诗又见于P.3644,抄在《礼五台山偈一百一十二字》后【12】。诗题中的皇帝指后唐庄宗,迎太后与绕弥山联系在一起,这多少表现出庄宗和五台山的密切关系,同时还透露,庄宗同光元年的诗是和《礼五台山偈》一起被带到沙州而抄写流传开的。

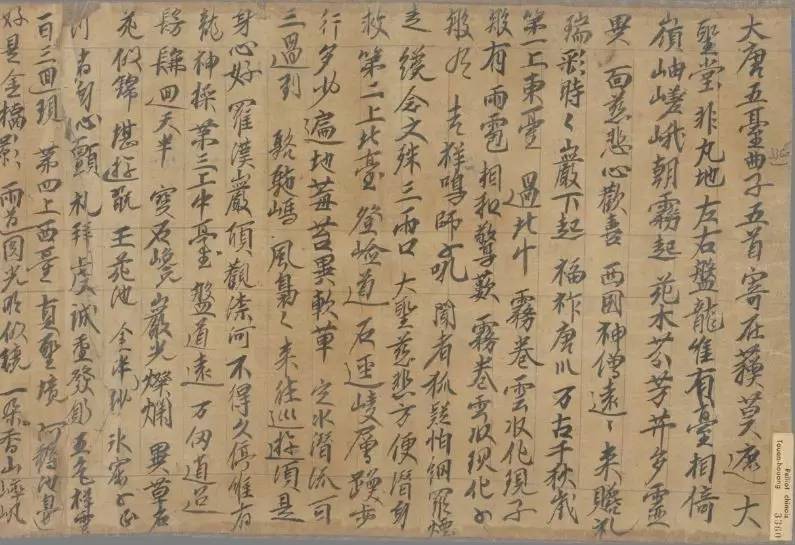

P.3644

《礼五台山偈一百一十二字》+《今当圣人七言诗》

《礼五台山偈》和有关庄宗的诗被带到敦煌并不是偶然的。事实上,自唐朝灭亡后,沙州归义军和中原王朝的第一次正式的直接交往恰好就在同光二年四月,“是月,沙州曹义金进玉三团、硇砂、羚羊角、波斯锦、茸褐、白氎、生黄、金星矾等。”【13】五月,庄宗即拜曹议金为归义军节度使、沙州刺史、检校司空【14】。曹议金这次遣使朝贡,正史称为“附回鹘以来”,但促使曹议金派出使臣的真正原因,恐怕是鄜州开元寺西行求法的智严大师的到来。S.5981保存了智严在沙州巡礼圣迹后写的留后记,其文云:

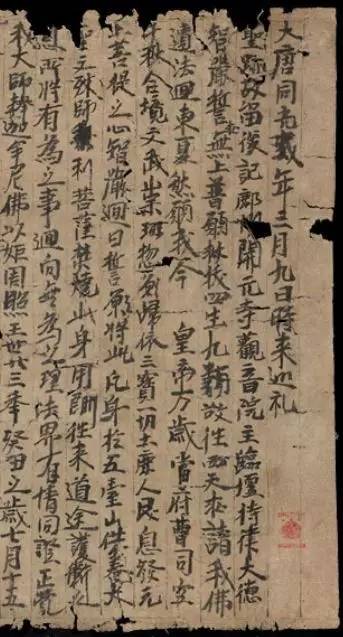

大唐同光贰年三月九日时来巡礼圣迹,故留后记。鄜州开元寺观音院主临坛持律大德智严,誓求无上,普愿救拔四生九类,欲往西天,求请我佛遗法,回东夏然。愿我今皇帝万岁,当府曹司空千秋,合境文武崇班,总愿归依三宝,一切士庶人民,悉发无上菩提之心。智严回日,誓愿将此凡身于五台山供养大圣文殊师利菩萨,焚烧此身,用酬往来道途护卫之恩。所将有为之事,回向无为之理。法界有情,同证正觉。【15】

大唐同光贰年三月九日时来巡礼圣迹,故留后记。鄜州开元寺观音院主临坛持律大德智严,誓求无上,普愿救拔四生九类,欲往西天,求请我佛遗法,回东夏然。愿我今皇帝万岁,当府曹司空千秋,合境文武崇班,总愿归依三宝,一切士庶人民,悉发无上菩提之心。智严回日,誓愿将此凡身于五台山供养大圣文殊师利菩萨,焚烧此身,用酬往来道途护卫之恩。所将有为之事,回向无为之理。法界有情,同证正觉。【15】

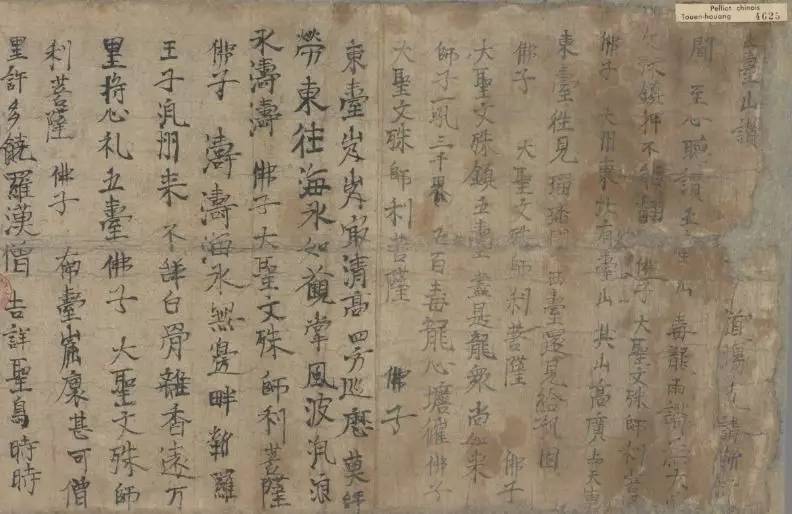

S.5981智严沙州巡礼圣迹后手记

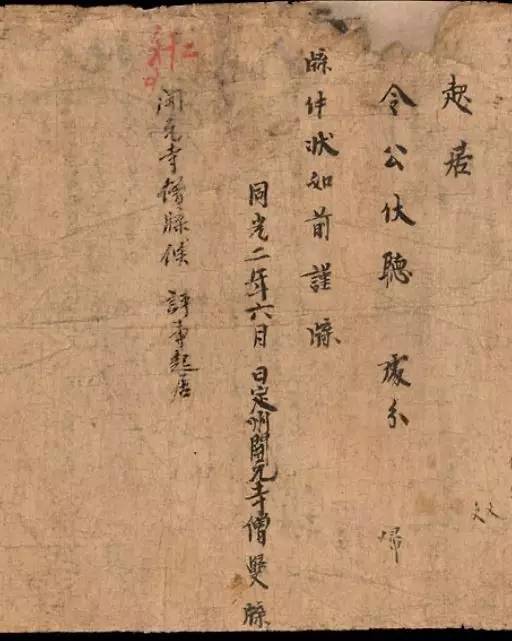

智严于三月初来到沙州,准备西行。沙州归义军的使臣是四月入贡。所以完全可以认为,沙州使人的出发是智严西来的结果。智严称西行求法回国以后,当入五台山供养文殊菩萨,可见,五代以来敦煌与中原的首次正式联系,就和五台山结下了因缘。无独有偶,敦煌文献中还保存了另一位西行的僧人——定州开元寺归文的牒文(S.529)【16】。归文以同光二年四月抵达灵州,渐次西来。有趣的是,他的这些牒状背面,记载了大唐阎浮提的名山简况,起五台,终华山,其中记五台山僧尼寺院数目颇详【17】。可以说,不论是智严还是归文,都向敦煌的民众灌输了五台山的文殊信仰,而有关五台山的种种艺文,也就随着西来的僧侣和返回的沙州使臣涌进了敦煌。

S.529牒文局部

S.529背面局部

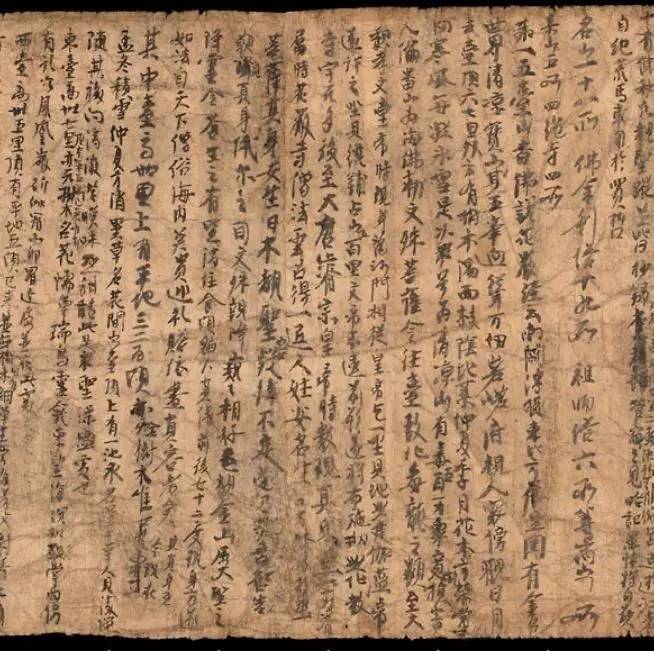

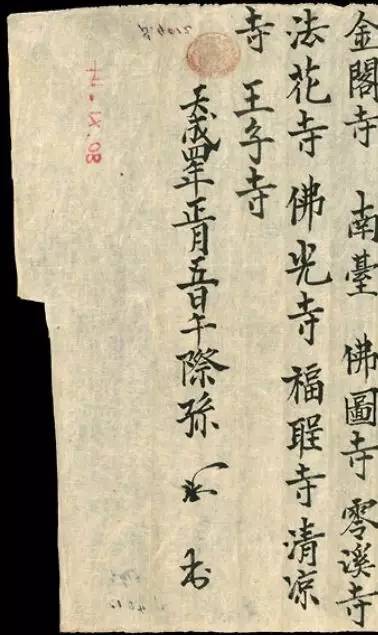

除了和同光元年题《皇帝迎太后》诗一起抄写的《礼五台山偈》可以认为是此时被带到沙州的外,《大唐五台山曲子》也应是在此时前后传入敦煌的。《大唐五台山曲子寄在苏幕遮》保存在P.3360(1)、S.2080+S.4012和S.467四个残卷中【18】。其年代,任二北先生据《五台山赞文》有“大周东北有五台山”,而推测“可能作于武后朝至玄宗朝之间”【19】。饶宗颐教授据P.4625及俄藏《五台山赞文》中“周”作“州”;而且,S.4012尾题作“天成四年正月五日午际孙□(冰?)书”,因而认为《大唐五台山曲子》之“大唐”,应指后唐【20】。后一结论和敦煌其他有关五台山的文献多写于同光以后这一点相合,和上述历史背景也相符,是可以信从的。或许,《大唐五台山曲子》是和《礼五台山偈》等一起在同光年间被带到沙州而流传开来的。

P.3360《大唐五台山曲子寄在苏幕遮》(局部)

P.4625《五台山赞文》局部

S.4012尾题

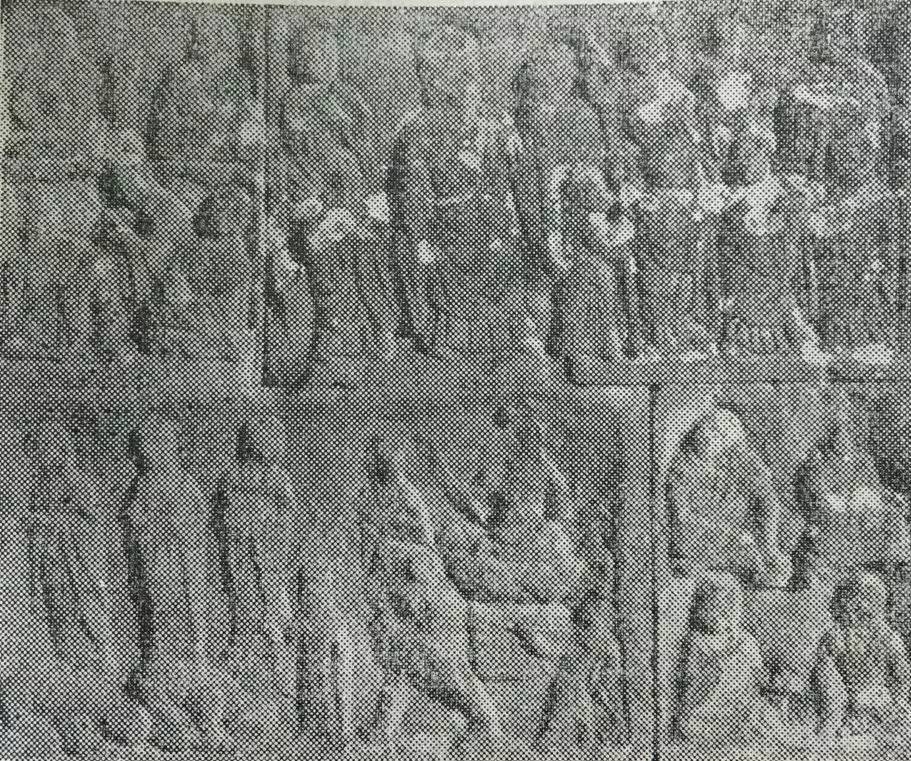

《五台山曲子》、《礼五台山偈》以及各种《五台山赞文》,随着沙州归义军与中原王朝联系的重新沟通,涌入敦煌,立刻在这个佛教圣地传诵流布开来,到节度使曹元忠统治时期(944—974)发展到高峰,除了下节要谈到的新样文殊的雕板印行外,最重要的事情当属莫高窟第61窟文殊堂的开凿。此窟以文殊菩萨为主尊,而且利用整个后壁,绘制了一幅精细的五台山图【21】,让敦煌的民众一进入节度使曹元忠夫妇的功德窟,就感到像是置身于五台山一样。对于民众来讲,总希望“纔念文殊三两口,大圣慈悲,方便潜身救”;对于统治者来说,则希望“福祚唐川,万古千秋岁”【22】。

莫高窟61窟西壁五台山图局部,五代

五代以来,像唐前期全国统一时的那种以中央写经传送地方的文化传播形式已不可能,随着易为庶民接受的民俗佛教的发展【23】,五台山文殊信仰也从中原传到了敦煌。这不仅为敦煌的文化增添了新的色彩,同时,它所宣扬的救世护民思想,也影响着敦煌的社会。

二

“新样文殊”像的来历

敦煌发现的各种绘画材料,也是当时中原与西北地区文化交往的最好例证。1975年10月,敦煌文物研究所将莫高窟第220窟的重层甬道整体搬迁,使底层完好的壁画重见天日,为人们研究敦煌的历史和文化提供了新的素材。新剥出的甬道北壁正面,绘文殊像一铺,两旁为“大圣文殊师利菩萨”和“南无救苦观世音菩萨”各一身。文殊像下方有发愿文一篇,其词曰:

清士弟子节度押衙守随军参谋银青光禄大夫检校国子祭酒兼御史中丞上柱国浔阳翟奉达,抽减□贫之财,敬画新样大圣文殊师利菩萨一躯并侍从,兼供养菩萨一躯及救苦观世音菩萨一躯。标斯福者,先奉为造窟亡灵,神生净土,不堕三涂之灾;次为我过往慈父、长兄,勿溺幽间苦难,长遇善因;兼为见在老母,合家子孙,无诸灾障,报愿平安,福同萌芽,罪弃涓流。绝笔之间,聊为颂曰:大圣文殊,瑞相巍巍,光照世界,感现千咸。

于时大唐同光三年岁次乙酉三月丁巳朔廿五日辛巳题记之耳。

清士弟子节度押衙守随军参谋银青光禄大夫检校国子祭酒兼御史中丞上柱国浔阳翟奉达,抽减□贫之财,敬画新样大圣文殊师利菩萨一躯并侍从,兼供养菩萨一躯及救苦观世音菩萨一躯。标斯福者,先奉为造窟亡灵,神生净土,不堕三涂之灾;次为我过往慈父、长兄,勿溺幽间苦难,长遇善因;兼为见在老母,合家子孙,无诸灾障,报愿平安,福同萌芽,罪弃涓流。绝笔之间,聊为颂曰:大圣文殊,瑞相巍巍,光照世界,感现千咸。

于时大唐同光三年岁次乙酉三月丁巳朔廿五日辛巳题记之耳。

由此可知,这是敦煌史上著名的历学专家翟奉达于后唐同光三年(925)三月二十五日出资彩绘的“新样文殊”像。翟氏一族的供养人像绘于上述三幅菩萨像下。

220窟甬道北壁彩绘的“新样文殊”像,五代后唐

这幅标名为“新样文殊”的文殊像十分引人注目。文殊菩萨正面端坐在青狮上,其右有一童子捧物相迎,左为一圉人执缰牵狮,人和狮子均为五色祥云所托。其中圉人上方的残题记称:

普劝受持供养,大圣感得于阗……国王于……时。

普劝受持供养,大圣感得于阗……国王于……时。

敦煌文物研究所在刊布这些材料的报告中指出,“新样文殊”之“新”,是使文殊不按传统的方式与普贤并列出现,而是作为主尊居中端坐,又把牵狮的昆仑奴换成现实生活中的于阗国王,由此推测这幅壁画的画稿来自于阗【24】。

这幅精美的新样文殊,除了它的艺术魅力外,还有着重要的史料价值,它是五代中原和西北地区之间文化交往的历史见证之一。下面就探讨一下这幅新样文殊画样的来源,以及这种画样在河陇一带流行的情况。

敦煌文物研究所的报告,用文殊不与普贤并出和昆仑奴换于阗王两个特征,来说明新样文殊之新,这是可以接受的。但认为画稿出自于阗的推断,似乎于文献材料偶有失检。尽管于阗国王的形象出现在新样文殊中,但新样文殊的形象实际上起源于佛教传说中文殊菩萨的道场——五台山。北宋清凉山大华严寺坛长妙济大师延一所撰《广清凉传》卷中“菩萨化身为贫女”条云:

大孚灵鹫寺者,九区归向,万圣修崇,东汉肇基,后魏开拓。不知自何代时,每岁首之月,大备斋会,遐迩无间,圣凡混同。七传者,有贫女遇斋赴集,自南而来,凌晨届寺,携抱二子,一犬随之,身余无赀,剪发以施。未遑众食,告主僧曰:“今欲先食,遽就他行。”僧亦许可,令僮与馔,三倍贻之,意令贫女二子俱足。女曰:“犬亦当与。”僧勉强复与。女曰:“我腹有子,更须分食。”僧乃愤然语曰:“汝求僧食无厌,若是在腹未生,曷为须食。”叱之令去。贫女被诃,即时离地,倏然化身,即文殊像,犬为狮子,儿即善财及于阗王。五色云气,霭然遍空。因留苦偈曰:“苦瓠连根苦,甜瓜彻蒂甜,是吾起(超)三界,却彼(被)可(阿)师嫌。”菩萨说偈已,遂隐不见。在会缁素,无不惊叹。【25】

大孚灵鹫寺者,九区归向,万圣修崇,东汉肇基,后魏开拓。不知自何代时,每岁首之月,大备斋会,遐迩无间,圣凡混同。七传者,有贫女遇斋赴集,自南而来,凌晨届寺,携抱二子,一犬随之,身余无赀,剪发以施。未遑众食,告主僧曰:“今欲先食,遽就他行。”僧亦许可,令僮与馔,三倍贻之,意令贫女二子俱足。女曰:“犬亦当与。”僧勉强复与。女曰:“我腹有子,更须分食。”僧乃愤然语曰:“汝求僧食无厌,若是在腹未生,曷为须食。”叱之令去。贫女被诃,即时离地,倏然化身,即文殊像,犬为狮子,儿即善财及于阗王。五色云气,霭然遍空。因留苦偈曰:“苦瓠连根苦,甜瓜彻蒂甜,是吾起(超)三界,却彼(被)可(阿)师嫌。”菩萨说偈已,遂隐不见。在会缁素,无不惊叹。【25】

这个文殊菩萨显灵说法的故事,不见于唐慧祥撰《古清凉传》。日僧圆仁《入唐求法巡礼行记》卷三开成五年七月二日条记:

昔者大花严寺设大斋,凡俗男女、乞丐、寒穷者,尽来受供……于乞丐中有一孕女,怀妊在座,备受自分饭食讫,更索胎中孩子之分。施主骂之,不与……女人对曰:“我肚里儿不得饭,即我亦不合得吃。”便起,出食堂。纔出堂门,变作文殊师利,放光照曜,满堂赫奕,皓玉之貌,骑金毛师子,万菩萨围绕腾空而去。【26】

昔者大花严寺设大斋,凡俗男女、乞丐、寒穷者,尽来受供……于乞丐中有一孕女,怀妊在座,备受自分饭食讫,更索胎中孩子之分。施主骂之,不与……女人对曰:“我肚里儿不得饭,即我亦不合得吃。”便起,出食堂。纔出堂门,变作文殊师利,放光照曜,满堂赫奕,皓玉之貌,骑金毛师子,万菩萨围绕腾空而去。【26】

这里所记显然是上述传说刚刚产生不久的情形,所以没有善财和于阗王。据此推知,《广清凉传》中比较完整的故事情节,应是开成五年以后逐步形成的,其定型应在唐朝末年。故事中所描绘的人物形象和莫高窟第220窟新样文殊所彩绘的完全相同。由此我们得知,文殊右侧的童子即是在中国文殊崇拜的基本经典《华严经》中扮演重要角色的善财童子,左侧即于阗王,与洞窟题记合。而且可以认为,后唐同光三年所绘的新样文殊,就是根据这个故事或由此产生的画样绘成的。

我们在敦煌出土的伯希和收集品中,找到一件类似新样文殊的白画。此件编号P.4049,饶宗颐教授在《敦煌白画》中刊布了该画的图版,并做了如下描述:

墨绘文殊师利坐狮子上,右侧一圉人长髯胡脸,着靴执鞭;左一童子,椎髻坦腹,双手捧盘;一比丘扶杖合十,有长者长须披帽与语,相向而立。比丘束带,神态绝佳,极似萧翼赚《兰亭图》中之罗汉写法。文殊脸部施淡染,缨络用深墨,洵为佳品。【27】

墨绘文殊师利坐狮子上,右侧一圉人长髯胡脸,着靴执鞭;左一童子,椎髻坦腹,双手捧盘;一比丘扶杖合十,有长者长须披帽与语,相向而立。比丘束带,神态绝佳,极似萧翼赚《兰亭图》中之罗汉写法。文殊脸部施淡染,缨络用深墨,洵为佳品。【27】

P.4049白画新样文殊

阎立本萧翼赚《兰亭图》宋代摹本,局部

这幅白画上的形象较220窟新样文殊多出二人,但大同小异,应是从新样文殊发展而来的。据《广清凉传》卷下续遗“朔州慈勇大师”条记:“于云中现文殊大圣,处菡萏座,据狻猊之上。及善财前导,于阗为御,波离后从,暨龙母五龙王等,执珪而朝。”【28】可知多出的两人是佛陀波利和龙王之属,对比白画所绘,扶杖合十的比丘为佛陀波利无疑,而披发长者却不似龙王。又据《阿婆缚抄》卷九九:“佛陀波利、善哉童子、大圣老人、难陀童子、于阗国王,已上文殊使者也。”【29】则披发长者应是大圣老人。敦煌藏经洞出土的这幅画稿,较只有两侍者的壁画新样文殊像多出两侍者,内容与中原文献一一吻合,说明其基本内容仍来源于五台山本地的文殊传说。

印本新样文殊

此外,敦煌藏经洞所出的一批印本新样文殊,更进一步明确了画稿的来源应是五台山。这种印本新样文殊有先后差别很小的两种版本,在伦敦、巴黎、圣彼得堡、北京等地的收集品中各有若干【30】。印本上方雕刻的形象和220窟新样文殊的画面完全相同,重要的是印本下方的愿文:

此五台山中文殊师利大圣真仪,变现多般,威灵叵测,久成正觉,不舍大悲,隐法界身,示天人相,与万菩萨住清凉山,摄化有缘,利益弘广。思惟忆念,增长吉祥,礼敬称扬,能满诸愿。普劝四众,供养归依,当来同证,菩提妙果。

此五台山中文殊师利大圣真仪,变现多般,威灵叵测,久成正觉,不舍大悲,隐法界身,示天人相,与万菩萨住清凉山,摄化有缘,利益弘广。思惟忆念,增长吉祥,礼敬称扬,能满诸愿。普劝四众,供养归依,当来同证,菩提妙果。

这里明确声称,这幅新样文殊是“五台山中文殊师利大圣真仪”,使我们得以确信敦煌的新样文殊应当来自中原的五台山,而不是于阗。证明此点的一件珍贵资料,是日僧奝然带回日本的印本新样文殊像。这是奝然于北宋雍熙元年(984)巡礼五台山时得到的,现存京都清凉寺,其形制、内容与敦煌印本几乎完全相同【31】。敦煌印本无年代,从现存的敦煌本土雕板印刷品来看,大多雕成于曹元忠统治时期【32】。对照奝然所获印本的年代,不难认为敦煌新样文殊印本产生的时间,也是在曹元忠统治时期(944—974)。五台山的新样文殊形象被带到敦煌以后,绘于壁上,供人观瞻礼拜,还雕成印本,广为流通,以为功德。

日本京都清凉寺藏新样文殊版画

新样文殊不仅在敦煌为仕女们供养,在河陇其他地方也可以找到它的踪迹。陇东子午岭东麓苗村河北台地上的塔儿湾造像塔南侧,雕有文殊和普贤菩萨出行图各一幅。文殊乘狮而坐,牵狮者为一胡奴形象的人物,深目高鼻,虬髯,武士装束,应即于阗王;狮前有执杖者和乞求罗汉,年代约在五代或宋、金时期【33】。这里所雕形象和P.4099白画相类似,或许是直接来自五台山的后期新样文殊形象。

陇东子午岭东麓苗村河北台地上的

塔儿湾造像塔南侧下方为文殊像

另一幅经过演化、丰富的新样文殊,可以在安西榆林窟第3窟西夏时所绘的文殊变中看到。这里也和塔儿湾石塔一样,文殊和普贤又重新对称出现,而且前后侍从众多【34】,但牵狮的于阗王和捧盘的善财童子,仍然保持新样文殊的一些基本特征。

新样文殊的产生,固然出自佛教徒的杜撰,而这种形象固定下来以后,在河陇一带特别是敦煌地区广泛流行起来,这也从一个侧面反应了在当时混乱的政局下,中原和西北地区的文化交往不仅没有中断,而且自后唐以降,渐而兴盛起来。

三

五台山文殊信仰的西渐

上面从文献和绘画两方面,探讨了中原和沙州地方政权间的文化交往。虽然有关其他西北民族政权的材料不多,但仍能看出同样的历史进程。

首先,于阗国王出现在五台山的新样文殊里,这本身就是于阗和中原王朝交往的印证。但是,应当指出的是,这里的于阗王只是中原人心目中的一个刚劲勇猛的胡人典型,而不是现实生活中真正的于阗王。相当于五代同光年间在位的于阗王,已由蒲立本教授考证为李圣天(912—966年在位)【35】。此王气宇轩昂的汉装天子形象,绘于莫高窟第98窟中,两者全不相眸。所以,新样文殊中的于阗王只是根据传说中的于阗王形象绘成的,而不能把他作为现实生活中的一员来解释。然而,天国中的形象往往是现实生活的写照,于阗国王在新样文殊中扮演着如此重要的角色,并非偶然。在于阗佛教的众神殿中,文殊菩萨被置于牛头山。根据于阗佛教传说,牛头山是释迦授记,舍利弗和毗沙门导湖而创建于阗国的场所【36】,这里伽兰相望,钟铃相闻,是于阗佛教第一圣地。可见文殊崇拜在于阗也是十分盛行的。

牛头山和五台山遥相呼应,是当时中国境内文殊崇拜的两大中心,一些高僧有道,不辞劳苦,远来瞻礼。S.6551V《佛说阿弥陀经讲经文》,是一位高僧于五代中叶在西州回鹘讲经用的文本【37】。讲经文的开头部分述说了这位僧人游方的行迹:

但少(小)僧生逢浊世,滥处僧伦,全无学解之能,虚受人天信施。东游唐国幸(华)都,圣君赏紫,丞(承)恩特加师号。拟五台山上,松攀(攀松)竹以经行;文殊殿前,献香花而度日。欲思普化,爰别中幸(华),负一锡以西来,途经数载;制三衣于沙碛,远达昆岗。亲牛头山,巡于阗国。更欲西登雪岭,亲诣灵山,自嗟业鄣(障)尤深,身逢病疾。遂乃远持微德,来达此方,睹我圣天可汗大回鹘国,莫不地宽万里,境广千山,国大兵多,人强马壮。【38】

但少(小)僧生逢浊世,滥处僧伦,全无学解之能,虚受人天信施。东游唐国幸(华)都,圣君赏紫,丞(承)恩特加师号。拟五台山上,松攀(攀松)竹以经行;文殊殿前,献香花而度日。欲思普化,爰别中幸(华),负一锡以西来,途经数载;制三衣于沙碛,远达昆岗。亲牛头山,巡于阗国。更欲西登雪岭,亲诣灵山,自嗟业鄣(障)尤深,身逢病疾。遂乃远持微德,来达此方,睹我圣天可汗大回鹘国,莫不地宽万里,境广千山,国大兵多,人强马壮。【38】

这个最后住锡于西州的大师,东攀五台,西登牛头,往来巡礼,讲经传法,可以说是中原和于阗、西州等地间文化交往的一位辛勤使者。另一位往来于中原、敦煌和于阗间的文化使者,是海印和尚。P.3718(2)有后唐长兴二年(931)所写《唐河西释门故僧政京城内外临坛供奉大德兼阐扬三教大法师赐紫沙门范和尚写真赞并序》,其中称他“每虑坯躯虚假,翘情礼于五台。圣主遐宣,对诏宠迁一品。复攀昆峰灵集,愿顶普贤神踪。跋涉关山,侚求如来圣会”。赞文部分称颂他说:“东游五岳,奏对朝天。西通雪岭,异域芳传。盂(于)阗国主,重供珍琏。”最后,他病死在从于阗东归的路上【39】。以上两个例证表明,中原和敦煌的僧人,曾在五台山和于阗的文化交往中起过沟通作用。

于阗本国的僧侣也同样扮演着重要的角色。就在后唐庄宗同光年间,“有胡僧自于阗来,庄宗率皇后及诸子迎拜之。僧游五台山,遣中使供顿,所至倾动城邑”【40】。这位于阗僧人的东游五台,正是在新样文殊形成并西传的过程中,这对于理解新样文殊中的于阗王形象不无帮助。

关于五代宋初于阗和中原之间以五台山为因缘的交往,还可以举出两条非汉文材料加以补证。P.2782第73—80行是一篇用于阗语所用的婆罗谜字母和正字法书写的藏文信札,信的作者声称:“仆今在途中,以求巡礼大圣文书师利,〔且礼敬〕圣者释迦,天上之天。”【41】此处虽然未明确提到五台山,但从此卷出土于敦煌的情形来看,很能是一位前往五台山朝拜文殊的于阗僧人留下的文字。另外,敦煌卷子P.5538的正面,是于阗王尉迟输罗(967—977年在位)致沙州大王曹元忠的信函正本【42】,背面是用梵文和于阗文对照书写的一篇对话,其中第16—20行有如下对话:

今者你将何往?我将前往中夏。

你在中夏做何事?我将前去参拜文殊师利菩萨。

你何时回至此地?我将游览中夏,尔后回还。【43】

今者你将何往?我将前往中夏。

你在中夏做何事?我将前去参拜文殊师利菩萨。

你何时回至此地?我将游览中夏,尔后回还。【43】

前往中原去参拜文殊菩萨,显然是去五台山巡礼。这件文书的年代稍晚,但也是于阗和中原文化交往的历史见证之一。

五台山还是沙州、于阗之外的其他西北地区政权所辖民众的朝拜对象。《长编》卷六七记,宋真宗景德四年(1007)十月戊午,“甘州回鹘可汗夜落纥遣尼法仙等来朝,献马十匹,仍许法仙游五台山”。同书卷七二记,真宗大中祥符二年(1009)十一月癸酉,“礼宾院言回纥僧哈尚贡奉赴阙,乞赴五台山瞻礼。上曰:戎羯之人,崇尚释教,亦中国之利。可给粮,听其请。”表明在以五台山为中心的文化交往中,甘州回鹘也不甘落后。在吐鲁番出土的一件未刊文书中(T III 62-1004,Ch/U. 6956),用汉文和回鹘文对照书写有“五台山赞/udaysansan”【44】,这多少反映了西州回鹘的五台山信仰。

自唐朝中叶以降,中原强藩割据,战争连年不绝,百姓耕稼失时,生活忧困。西北地区也正处在吐蕃势力衰败,回鹘西迁的时代,各种地方势力相互间时常干戈相见。五台山的文殊崇拜正是在这样一个背景下越发地兴盛起来的,因为战乱引起的痛苦,使人民不得不祈求于神灵的保佑。于是,当时的文化交往就以各地都崇拜五台山的文殊菩萨这种形式表现出来,甚至以武力兴家建国的沙陀酋帅李存勖,也成为文殊崇拜运动的积极推动者。

当时的五台山,吸引了周边许多民族或国家的使者,特别是僧尼大众,他们纷纷涌向五台山,这必然将各地的文化带到中原;同时,又把中原的文化艺术带回本国或本民族地区,并且在沿路广泛传播。五台山成为当时中原和西北地区文化交往的中心场所,而那些不辞劳苦前来参拜文殊菩萨的僧侣,可以说既是虔诚的宗教徒,又是传播文化的友好使者。

后唐同光年间以后,随着中原与西北地区交往的频繁,各地区、各民族的文化也交互影响,敦煌莫高窟的新样文殊就是融汇了多种文化的一个代表作。新样文殊的画稿来自中原的五台山,但无论是220窟的壁画,还是藏经洞出土的版画,都是敦煌艺术家的再创造,而于阗王的刚劲勇武的胡人风貌,又在其中占据显要的地位。这件广为流传的画样是当时中原与西北诸民族文化交融的最好例证。

此外,这一时期中原向西北地区传播的文化内涵也较从前有所变化。随唐王朝权威的衰落,唐朝盛世时的那种将长安宫廷写经传送到地方的文化注入形式已不成其为可能,在大众化的民俗佛教流行的背景下,那些为民众所喜爱的曲子、赞偈或画样,就成为当时文化交往的主要内容。有关五台山的种种艺文,正是当时中原和西北地区文化交往的一个重要组成部分。

【1】《大正新修大藏经》第9卷,590页,No.278。

【2】同上书第29卷,791页,No.1185A。

【3】同上书第52卷,834页,No.2120;《旧唐书》卷四一八《王缙传》。

【4】《旧唐书》卷一七《敬宗纪》;卷一九六《吐蕃传》。

【5】《全唐文外编》上,275页。

【6】圆仁《入唐求法巡礼行记》卷三。

【7】《三国遗事》卷三,《大正新修大藏经》第49卷,999页,No.2039。

【8】《北梦琐言》逸文卷四,上海古籍出版社,1981年,172页。

【9】《旧五代史》卷二九《唐庄宗纪》。

【10】《新五代史》卷一四《唐太祖家人传》。

【11】旧题李存勖撰,录文见刘铭恕《斯坦因劫经录》,《敦煌遗书总目索引》,北京,1962年,116页;巴宙《敦煌韵文集》,台北,1965年,28-30页;陈祚龙《百尺竿头,更进一步——敦煌学散策之三》,《敦煌学》第7辑,1984年,73页。最近郑炳林撰文考证,此诗出自后唐时一位行脚僧人之手,其说可从,见所撰《敦煌文书S.373号李存勖唐玄奘诗证误》,《敦煌学辑刊》1991年第1期,21-26页。

【12】录文见饶宗颐《敦煌曲订补》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第51本第1分,1980年,122-123页。

【13】《宋本册府元龟》卷九七二《外臣部·朝贡》五。

【14】《旧五代史》卷三二《庄宗纪》;卷一三八《吐蕃传》。

【15】此据原卷录文。参看《敦煌遗书总目索引》232-233页刘铭恕录文;饶宗颐《敦煌曲》,巴黎,1971年,197页;陈祚龙上引文,74页;前五行图版,见《讲座敦煌》第二卷《敦煌の历史》,东京,1980年,267页。另外,牧田谛亮有《智严の巡礼圣迹故留后记について》,《大正大学研究纪要》第61辑,55-63页。参看刘铭恕《敦煌遗书杂记四篇》,《敦煌学论集》,兰州,1985年,46页。

【16】参看刘铭恕《敦煌遗书杂记四篇》,46-47页。

【17】参看饶宗颐《敦煌曲》,191页。

【18】早年,王重民先生据P.3360(1)、S.467,录入《敦煌曲子词集》,上海,1950年,90-94页。其后,任二北先生据王氏录文和《大正藏》第85卷所收S.2985《道安法师念佛经文》,并参照《五台山赞文》,录载于《敦煌曲校录》,上海,1955年,181-184页。饶宗颐先生将S.2080和S.4012两卷缀合,参照王、任的校订,录入《敦煌曲》272-275页,然有漏字,如第二首之“岩头”前,缺“罗汉”二字(273页),第四首“龙众请”,漏“众”字(274页)。

【19】《敦煌曲初探》,北京,1954年,260-261页。

20】《敦煌曲》,191-193,271页。

【21】P. Pelliot, LesGrottes de Touen-Houang, IV, pl.CCI-CCIV;敦煌文物研究所编《中国石窟·敦煌莫高窟》第5卷,东京平凡社,1982年,图版55-64。参看宿白《敦煌莫高窟中的“五台山图”》,《文物参考资料》第2卷第5期,1952年,49-71页;日比野丈夫《敦煌の五台山图について》,《中国历史地理研究》,京都同朋舍,1977年;小山满《敦煌第61窟五台山图に关する一考察》,《创大アジア研究》第4号,1983年,81-105页,收入《东洋の图像学》,东京,1988年,93-117页。

【22】《大唐五台山曲子》,见注18引书。

【23】参看藤善真澄《从说话看庶民佛教》,载牧田谛亮《五代宗教史研究》,京都,1971年,199-243页。

【24】敦煌文物研究所《莫高窟第220窟新发现的复壁壁画》,《文物》1978年第12期,41-46页,图版一、二;又《敦煌的艺术宝藏》,香港,1980年,图版103及解说;又《敦煌研究》第2期,1981年,图31,解说53-54页;又《中国石窟·敦煌莫高窟》第5卷,1982年,图20,解说209-210页。

【25】《大正藏》第51卷,1109页,No.2099;括号内据北平故宫博物院《选印宛委别藏》所收明天顺刻本校正,上海商务印书馆,1935年。

【26】小野胜年校注,白化文等修订校注《入唐求法巡礼行记校注》,石家庄花山文艺出版社,1992年,301-302页。

【27】饶宗颐《敦煌白画》,巴黎,1978年,第2卷,40页;第3卷,图版40。

【28】《大正藏》第51卷,1126页。

【29】《大正藏》图像部第9卷,238页。参看赖富本宏《五台山の文殊信仰》,《密教学研究》第18号,1986年,93-112页。

【30】M. A.Stein, Serindia, IV, Oxford 1921, pl.XCIX;A.Waley, A Catalogue of Paintings Recoveredfrom Tunhuang by Sir Aurel Stein, London 1931, pp.196-198;松元荣一《敦煌画の研究·图像篇》,东京,1937年,783-784页,附图197c;L. Giles, Deive Catalogue of the ChineseManus from Tunhuang in the British Museum, London 1957, pp.279-280;R. Whitfield, The Art of Central Asia: The SteinCollection in the British Museum, II, figs.142, 143 and 147; Marie-RoseSéguy, “Images xylographiques conservées dans les collections de Touen-houangde la Bibliothèque Nationale”, Contributions aux études deTouen-houang, Genève-Paris 1979, pp.124-128,pl.XXVIII;孟列夫等编《亚洲民族研究所藏敦煌汉文写本注记目录》第1卷,莫斯科,1963年,540-541页(No.1398),第2卷,1967年,445页(No.2767);孟列夫等编《黑城出土汉文收集品注记目录》,莫斯科,1984年,315页(No.285,因此版画均为敦煌出土,此件当出自敦煌而误混入黑城文书);北京图书馆善本组编《敦煌劫余录续编》,1981年,59页b面;张玉范编《北京大学图书馆藏敦煌遗书》,《敦煌吐鲁番文献研究论集》第5辑,1990年,555页(No.181)。综合研究见菊竹淳一《敦煌の佛教版画》,《佛教艺术》第101号,1975年,12-15页;J. -P. Drège,“Éléments méthodologiques pour l’étude des documents de Dunhuang”, Les peintures murales et les manuscrits deDunhuang, Paris 1984, pp.56-57,pl.VII;白化文《敦煌汉文遗书中雕版印刷数据综述》,《大学图书馆通讯》1987年第3期,45页。

【31】《日本雕刻史基础数据集成·平安时代·造像铭记篇》第1卷,东京,1966年,图版46。此条承宿白先生教示,谨此致谢。参看塚本善隆《奝然请到日本的释迦佛像胎内的北宋文物》,《现代佛学》1957年第11期,15-19页。

【32】参看卡特著,吴泽炎译《中国印刷术的发明和它的西传》,北京,1957年,45-57页,60页注[10];Waley, A Catalogue ofPaintings Recovered from Tunhuang by Sir Aurel Stein,198-206页;菊竹淳一《敦煌の佛教版画》,12-15页;拙稿《敦煌卷子札记四则》,《敦煌吐鲁番文献研究论集》第2辑,北京大学出版社,1983年,667-669页。

【33】甘肃省博物馆、庆阳地区博物馆《甘肃子午岭地区造像塔调查记》,《文物资料丛刊》第3辑,1980年,191页,图10。

【34】 敦煌文物研究所《敦煌研究文集》,兰州,1982年,图版98。

【35】E. G.Pulleyblank, “The Date of the Staël-Holstein Roll”, Asia Major, new series, IV-1, 1954, pp.90-97.

【36】F. W. Thomas,Tibetan Literary Texts and Documentsconcerning Chinese Turkestan, I,London 1935, pp.11-35; E. Lamotte,“Mañjuśrī”,T’oung Pao, XLVIII, 1960, pp.50-52.

【37】关于这篇讲经文成文的时间和地点,参看张广达、荣新江《有关西州回鹘的一篇敦煌汉文文献》,《北京大学学报》1989年第2期,24-36页。

【38】见张广达、荣新江《有关西州回鹘的一篇敦煌汉文文献》所校录的有关部分文字。

【39】饶宗颐编《敦煌邈真赞校录并研究》,台北新文丰出版公司,1994年,No.66。

【40】《新五代史》卷一四《唐太祖家人传》。

【41】H.W. Bailey, Khotanese Texts, III,Cambridge 1969,p.62; idem, “TaklamakanMiscellany”, Bulletin of theSchool of Oriental and African Studies, XXXVI.2, 1973,pp.224-225, pl.II;金子良太《敦煌出土未解明文书一、二に就いて》,《丰山学报》第17、18合并号,1973年,142-150页。

【42】H. W.Bailey, “Śrī Viśa Śūra and the Ta-uang”, AsiaMajor, new series,XI.1, 1964, pp.17-26.

【43】H.W. Bailey,“HvatanicaIII”, Bulletin of the School of OrientalStudies, IX.3, 1938, pp.528-529.

【44】G. Kara,“Sino-uigurische Worterklärungen”, Sprachendes Buddhismus in Zentralasien, ed. K.Röhrborn und W.Veenker, Wiesbaden1983, p.45.

原题《敦煌文献和绘画反映的五代宋初中原与西北地区的文化交往》,刊《北京大学学报》1988年第2期,55-62页。返回搜狐,查看